ما يحدث في واشنطن ليس نزوة رئيس، بل لحظة إخراج لاستراتيجية عمرها قرنان

وهم “ترامب الظاهرة”

كثيرون – خصوصًا خارج الولايات المتحدة – يفسّرون ما يجري اليوم في واشنطن على أنه نتيجة شخصية ترامب:

رجل متهور، شعبوي، صدامي، سينتهي أثره بانتهاء ولايته أو بخسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية.

هذا التفسير سطحي، عاطفي، وخطير.

لأنه يفترض أن الدولة الأمريكية تُدار بمزاج شخص، لا بمؤسسات، ولا بمشاريع استراتيجية متراكمة.

الحقيقة مختلفة تمامًا:

ترامب ليس صانع المشروع… بل المنفّذ الذي جاء في الوقت المناسب.

الدولة العميقة ليست خرافة… بل اسم آخر للاستمرارية

الولايات المتحدة ليست دولة رئاسية بالمعنى الساذج.

الرئيس لا “يخترع” السياسات من فراغ، بل يُخرج من الأدراج ما راكمته:

• مراكز أبحاث

• مؤسسات أمن قومي

• وزارة الدفاع

• لوبيات اقتصادية

• تيارات فكرية محافظة وقومية

كثير من هذه المشاريع عمرها عشرات السنين، لكنها كانت مؤجلة لعدم وجود شخصية قادرة على تحمّل كلفة الصدام.

ترامب لم يأتِ ليبدع…

أتى ليكسر المحرّمات ويقبل لعب دور “الرجل السيئ”.

ثانيًا: عودة “مبدأ مونرو” – لكن بصيغة القرن 21

ما نراه اليوم هو إحياء عملي لمبدأ مونرو:

“الأمريكيتان للأمريكيين”

لكن ليس كخطاب أكاديمي… بل كسياسة خشنة:

• رفض التمدد الصيني في أمريكا اللاتينية

• تشديد السيطرة على الهجرة

• إعادة تعريف الحدود كمسألة أمن قومي

• رفض التعددية الدولية عندما تهدد الهيمنة الأمريكية

هذا المبدأ ليس قانونًا جديدًا، بل عقيدة عمرها أكثر من 200 سنة، جرى تعطيلها جزئيًا بعد الحرب الباردة، واليوم يعاد تفعيلها لأن ميزان القوة تغيّر.

ثالثًا: الهجرة ليست قرار ترامب… بل ملف جاهز للتنفيذ

إيقاف الهجرة، تشديد الحدود، تقليص اللجوء، ليست “عنصرية ترامب” كما يُسوّق.

هذه الملفات:

• مطروحة منذ عهد بوش

• نوقشت في عهد أوباما

• كُتبت تقاريرها في مراكز أبحاث محافظة وليبرالية

لكن لم يكن هناك رئيس مستعد لدفع الثمن السياسي.

ترامب فعل ما لم يجرؤ عليه غيره:

حوّل التوصيات إلى قرارات تنفيذية.

رابعًا: لماذا ترامب بالذات؟

لأنه:

• لا يهتم برأي الإعلام

• لا يطمح لإرث أخلاقي

• لا يخاف من الصدام

• مستعد ليكون “الشرير”

الدولة العميقة لا تحب الرؤساء المثقفين…

تحب الرؤساء القابلين للاستخدام.

خامسًا: بعد ترامب… المشروع مستمر

أخطر خطأ تحليلي هو الاعتقاد أن خروج ترامب يعني نهاية المرحلة.

الحقيقة:

• الجمهوريون القادمون لا يختلفون معه في الجوهر

• بل كثير منهم أكثر تطرفًا وتنظيمًا

• ما سيتغير هو الأسلوب… لا الاتجاه

ترامب فتح الباب، وكسر السقف، وجرّب الصدمة.

الذين سيأتون بعده سيُديرون المشروع بهدوء أكبر، لا بتراجع.

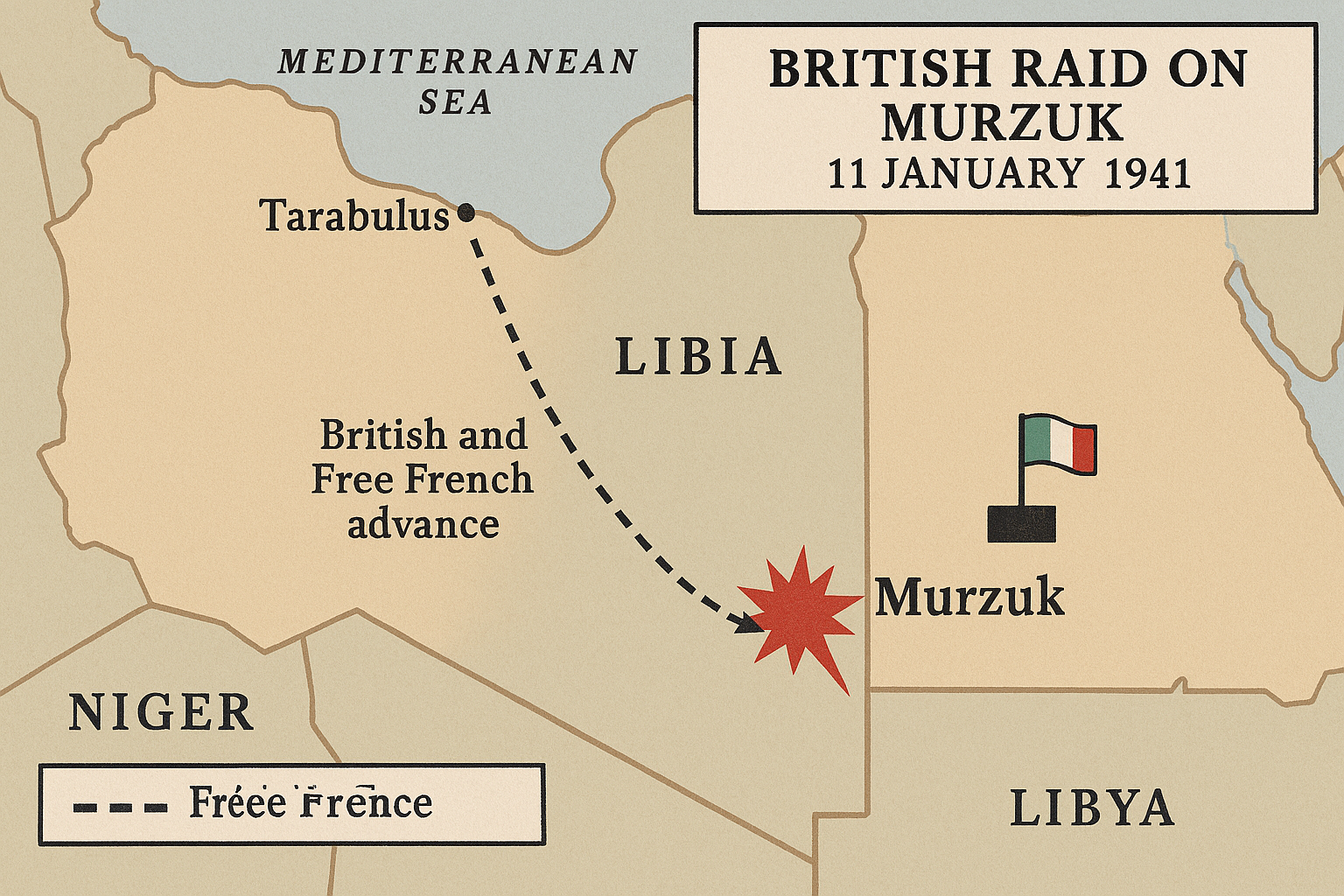

سادسًا: لماذا هذا مهم للعالم العربي وليبيا؟

• لآن أمريكا تعود إلى منطق النفوذ لا القيم

• الأولوية ستكون للداخل، لا “نشر الديمقراطية”

• الدول الضعيفة ستُترك للفوضى أو للتوازنات الإقليمية او. المناطق. الاقتصاديه. لو فيه مصالح مشتركه. واستيعاب. للعلاقات.

• من لا يفهم التحول، ويتمسك بالماضي. والمشاريع. الفاشله. سيبقى ينتظر “المنقذ الذي لن يأتي ”

ترامب ليس المشكلة… بل الإعلان الرسمي عن نهاية مرحلة وبداية أخرى.

من يراهن على سقوطه، كمن يراهن على توقف المدّ بعد انكسار الموجة الأولى.

التحول استراتيجي.

والتنفيذ بدأ.

والسؤال الحقيقي ليس: متى ينتهي ترامب؟

بل: هل نحن مستعدون لعالم تحكمه المصالح. والاتفاقيات بعيد عن. الشعارات. والصراخ. والمشاريع. الفاشله. وتكرير. نفس الأخطاء. ترمب. أمامه المشروع. والاستراتيجية. وينفذ فيها. واين نحن من كل هذا. هل عندنا مشروع وإلا. سنكون جزء من. مشروع. الآخرين. او نذهب الي المجهول. Jan ,22,2026 المشيطي.